“외국 어디에 사세요? 홍콩이요? 우와, 너무 부럽네요!”

그런 시절이었습니다. 국경 너머 어딘가에 산다고 말하면 탄성과 들뜬 시선이 되돌아오곤 했습니다. 스마트폰은 고사하고 삐삐도 등장하기 이전 시대. 일가친척과 친구들의 집주소와 연락처를 빼곡히 적은 수첩이 소중하던 시대. 국제 전화라도 한통 걸자면 만만치않은 요금 탓에 ‘용건만 간단히’가 절실하던 시대. 인터넷으로 지구촌이 하나로 연결되기 전이었지요. 할리우드 스타의 옷방 서랍까지 들여다볼 수 있게 된 오늘날 돌이켜보면, 불편해서 어떻게 살았는지 기억도 희미할 만큼 세상은 달라졌습니다.

“성룡 실제로 봤어요? 유덕화는요?”

“점보 레스토랑은 어때요? 음식도 맛있어요? 해양공원은 좋아요?”

“카이탁 공항은 비행기가 빌딩 사이를 날아서 착륙한다면서요?”

“영웅본색처럼 진짜 총도 쏘고 그래요 홍콩은? 위험할 거 같은데, 안 무서워요?”

외국에 나가서 산다는 게 신기한 시절다운 질문을 받곤 했습니다. 온갖 수단과 연줄을 동원해서 안간힘을 써도 해외이주의 꿈을 이루지 못하는 경우가 많았습니다. 다른 나라에 관심도 없이 살다가 느닷없이 이민 가방을 챙기게 되는 경우도 보았습니다. 전자는 후자를 선망과 질투와 자괴감이 뒤엉킨 복잡한 심정으로 배웅길에 나섰습니다.

가장이 해외로 발령이 나서 온가족이 떠났다 아예 머물게 되거나, 배낭 하나 메고 무심코 나갔던 여행자가 여행지의 시민이 되기도 했습니다. 피치 못할 사정이 생겨 눈물을 훔치며 가방을 싸야했던 출국도 있었습니다. 오로지 상처를 잊기 위해 최대한 먼 곳에서 새출발을 결심한 사람들. 타인의 이유 때문에 더불어 한국을 떠났다 자기만의 이유를 발견해 타지에 남은 이들도 적지 않았습니다.

“행복을 즐겨야 할 시간은 지금이다. 행복을 즐겨야 할 장소는 여기다.”

- 로버트 인젠솔 -

그런 관심이 팬데믹 이후 급변한 느낌이 듭니다. 해외이주에 대한 열기는 누그러졌습니다. 국경을 초월한 글로벌 고초를 겪어서인지도 모릅니다. 어디로 가서 사느냐보다 지금 어떻게 사느냐를 더 고민하고 후회없는 삶을 일구려는 움직임이 늘어감을 실감합니다. 내가 마주한 ‘지금 여기’를 사랑하는 마음이라면 어느 하늘 아래든 희망으로 행복할 것입니다.

칼/럼/소/개

케세이 퍼시픽 항공 (Cathay Pacific Airways) 근무 이후, 전문 코칭과 생채식 셰프 (Raw Food Chef & Health Educator) 자격을 취득한 라이프 코치 베로니카의 힐링 메시지를 전하는 공간입니다.

ⓒ위클리홍콩의 모든 콘텐츠(기사 등)는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.

칼럼 [힐링 & 더 시티] 편해질 때까지

말콤 글래드웰 (Malcolm Gladwell)은 그의 저서 아웃라이어 (Outliers)에서, 적절한 환경에서 1만 시간을 원하는 일에 집중하면 성공할 수 있다며 ‘1만 시간의 법칙’을 소개했습니다. 매년 연초에 익숙한 ‘작심삼일’에 비하면 1만 시간이란 엄두가 안 나는 길이의 시간입니다.새해가 되어 들뜬 분위기가 무르익은 김에 생각해둔 목표 ...

칼럼 [힐링 & 더 시티] 편해질 때까지

말콤 글래드웰 (Malcolm Gladwell)은 그의 저서 아웃라이어 (Outliers)에서, 적절한 환경에서 1만 시간을 원하는 일에 집중하면 성공할 수 있다며 ‘1만 시간의 법칙’을 소개했습니다. 매년 연초에 익숙한 ‘작심삼일’에 비하면 1만 시간이란 엄두가 안 나는 길이의 시간입니다.새해가 되어 들뜬 분위기가 무르익은 김에 생각해둔 목표 ...

[모닝 하이라이트] 2025년 05월 17일 (토)

[모닝 하이라이트] 2025년 05월 17일 (토)

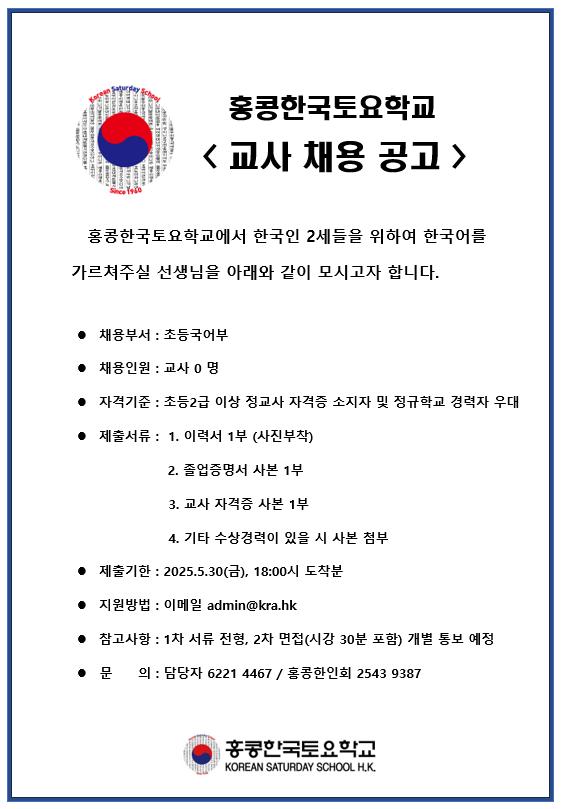

홍콩한국토요학교 -교사채용공고

홍콩한국토요학교 -교사채용공고

홍콩 한인 야구팀 K9 야구단 신입회원 모집

홍콩 한인 야구팀 K9 야구단 신입회원 모집

[1015호] 2024년 12월 27일

[1015호] 2024년 12월 27일

목록

목록